[00028714]基于InSAR空间遥感的地表微变形监测技术方法

技术详细介绍

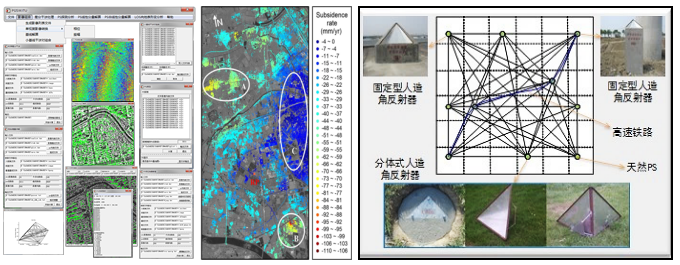

“基于InSAR空间遥感的亚毫米级地表微变形监测技术方法”是重点研发计划课题、“973”计划课题和十余项国家自然科学基金项目的集成产出。面向西南山区滑坡监测预警和高速铁路重大工程地灾风险防治重大需求,针对滑坡前期微小蠕变难以发现和精准量化的技术手段瓶颈,围绕空天地多平台InSAR协同监测理论、大区域长时序干涉数据处理方法、新型雷达角反射器制造、地基合成孔径雷达干涉设备研制、多功能软件平台构建等方面开展系统研究,该项技术方法填补了我国高速铁路沿线地质灾害InSAR监测方面的空白,推动了我国高速铁路沿线地质灾害监测与预警技术体系的升级。

图1 时序InSAR数据处理平台、地面角反射器网络与高精度地表形变监测应用成果

应用领域:研究成果为长大高速铁路沿线地质灾害监测提供了理论和技术保障,现已广泛应用于我国京沪高铁、京津城际、郑西高铁、兰新高铁等工程建设,为我国高速铁路成功建设和安全运营做出了突出贡献,社会效益显著。由于这一新型InSAR空间遥感技术的实用性和可靠性突出,现正逐步向减灾、公路、环保等领域推广应用。

知识产权情况:研究成果获2011年教育部科技进步二等奖,2013年四川省科技进步一等奖,授权实用新型专利3项、软件著作权4项,申请发明专利3项。

技术水平:国际先进。

技术成熟度:已成熟,处于规模化小试阶段。

团队简介:刘国祥 男,50岁,教授,工学博士。教育部新世纪优秀人才、四川省学术技术带头人,国际地图制图学协会(ICA)卫星测图委员会委员,国际摄影测量与遥感学会(ISPRS)第V/I 联合工作组委员,中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会委员,四川省测绘学会常务理事。在InSAR三维重建及城市沉降监测、网络化PS-InSAR及其在高速铁路区域沉降监测中的应用、高分辨率卫星遥感及其在铁路勘测与区域灾害调查中的应用等方面取得了突出创新成果。先后主持或主研国家重点研发计划课题、国家973计划课题、国家自然科学基金面上项目、中国铁路总公司科技研究开发计划重点课题等国家和省部级科研项目30余项,出版学术专著2部在国内外学术期刊上发表论文近200篇,其中,SCI论文100余篇。目前担任《测绘》杂志编辑委员会委员、《Journal of Modern Transportation》杂志编辑委员会委员、以及国内外10余种学术期刊特邀审稿人。